平成29年6月3日(土)午後、高25期1組のクラス会を開催しました。卒業後、毎年開催を続けてきた1組のクラス会の回数は44回まで積み上がりました。また、平成21年6月開催の36回目以降、小川省二先生の特別講義の時間を設けて二部構成として開催しており、先生の講義も9回目を数えます。

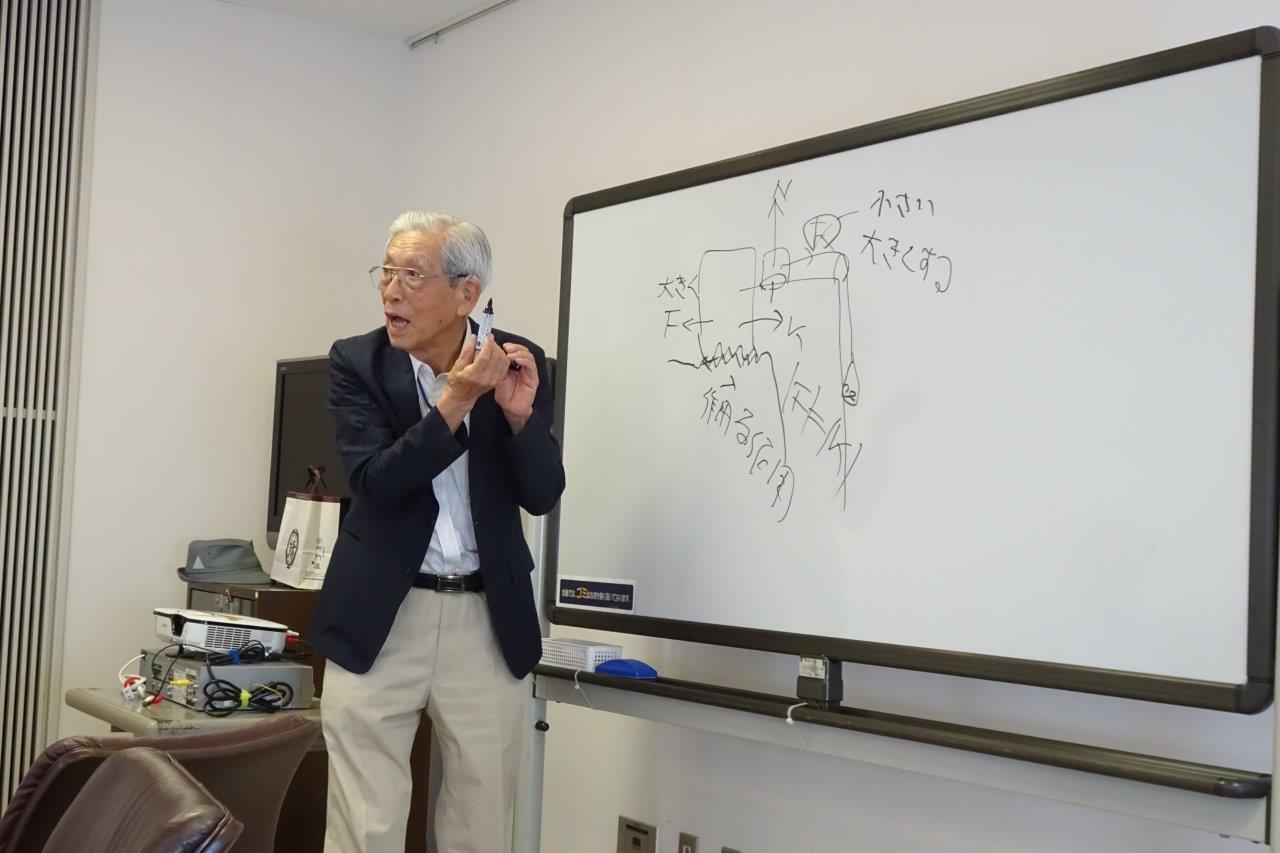

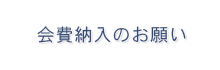

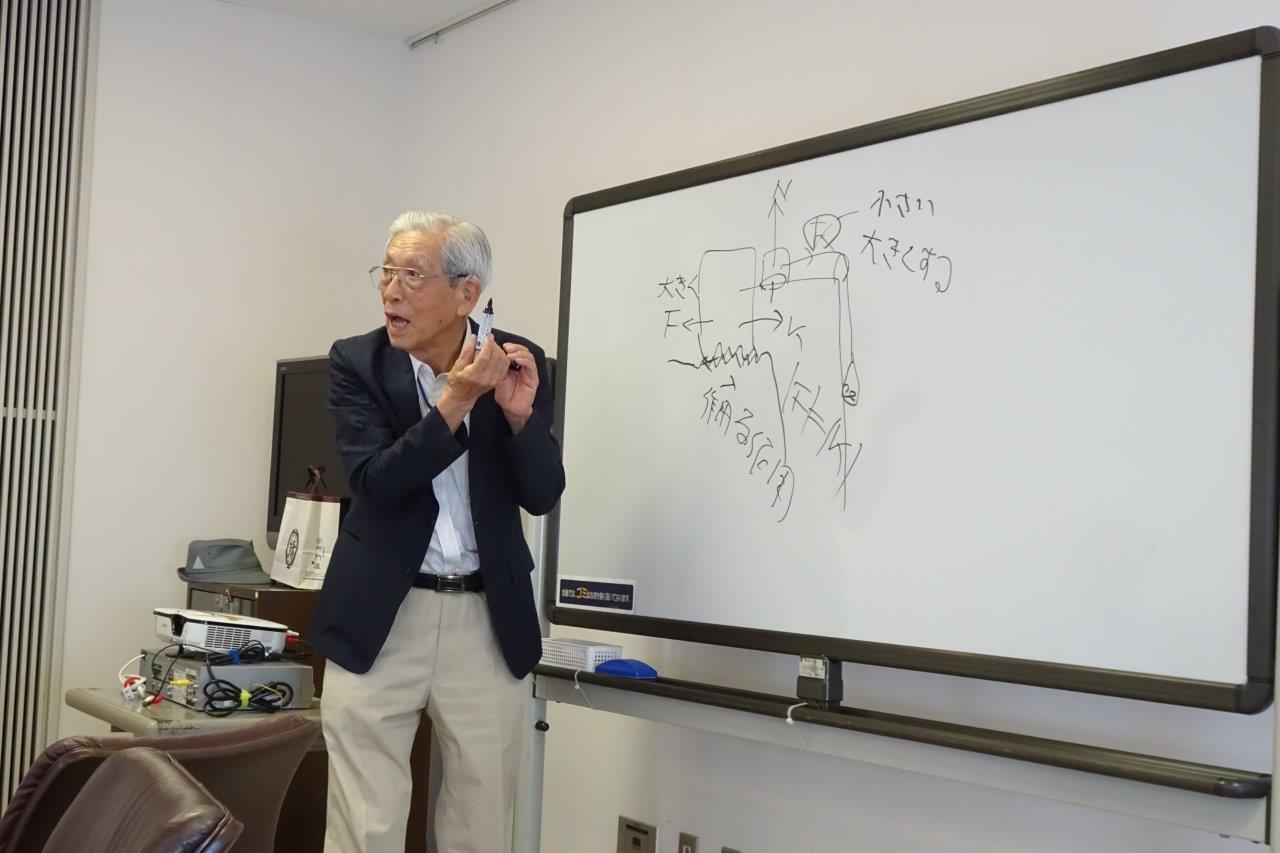

第一部 小川先生の特別講義(14:00~17:00 横須賀市産業交流プラザ)

第二部 小川先生&みんなで語る会(17:30~ ピアチェーレ)

参加者:19名

今年の特別講義は、「身近な事件(事象)と科学」というテーマで、

①栃木雪崩事故・・・雪崩のメカニズム、復氷の原理

②毒物、毒薬・・・連続練炭殺人事件、地下鉄サリン事件、VXガス、和歌山カレー事件

等の話題について92歳とは思えない元気さで、3時間、講義を続けられました。(講義資料および写真を添付いたします)

科学の話題について幅広く紹介される中で、色々な昔の出来事が思い出されるご様子で、同僚の先生方や教え子の方の話題を交えて、教員人生を振り返りながら懐かしそうにお話をされているのが印象的でした

第二部の会場では、イタリアン料理とワインを味わいながら、先生も含めた参加者全員の近況報告と質疑応答で大いに盛り上がりました。ここでも年齢を感じさせない小川先生の健啖ぶりには驚かされました

講義の話に戻りますが、毎回、講義資料に加えるかたちで、先生がこれまでにまとめられたエッセー的な文章の紹介があります。今回紹介された中で印象に残った以下の作品を掲載いたします。(本人了承済み)

(池田哲史 記)

―――――――――――――――――――――――――――――――――

仰げば尊し 小川省二(昭和60年)

私の現役最後の年、その二月の初め頃であった。数人の三年生が校長室にやって来て

「僕達は卒業式委員会の者なのですが、本校で今まで卒業式の式次第に無い、仰げば尊しを今回歌いたいと思うのですが」

「それはいいね。では次の職員会議の議題に私が出しておこう」

やがて開かれた職員会議で、この議題に反対の職員と、私との意見の対立が続いた。

「常日頃、われわれ教員は、生徒に仰いでもらおうなどと思って教壇に立っていません。教師が本来対等であるべき生徒を、上から見下ろすことを称賛するような歌を式で歌うなど時代錯誤も甚だしい」

「成る程、でも貴方は多分、どの生徒からも仰がれない教師であろうと、私は前々から承知しています。ですから、貴方の仰がれたら困るという心配は無用だと思います。ところで、貴方の様な人でも小、中、高の十二年間で卒業する際、『あー、この先生とは離れたくないないな』と感じた恩師の一人や二人はいたのではありませんか。

何の代償も求めず、親が子を、教師が生徒を、育て育む、ただ無心に尽くしてくれる。そうした行為を受けた者の心の中に、感謝の念、尊敬の思いが沸いてくるのは極めて自然のことではありませんか。仰ぐとか、見下ろすとか、そんな大仰なことでなく、生徒達がこの歌を歌いたいというのは先生方への感謝と、離れ難い、別れ難いという気持ちのメッセージだと考えて頂けませんか」

次に他の反対意見の職員が立って

「歌詞の中に、身を立て名をあげという箇所があります。これは社会に出たら他人を蹴落としても立身出世をせよと言っていることです。競争社会を肯定し、助長するとんでもない歌詞です。およそ教育の場で言ってはならない文言だと思います」「ここ数年(三十年前のこと)の教員応募者数と採用者数は大体一定しています。応募者数七千、採用者数五百です。貴方の説によれば、この採用された五百人の教員は六千五百人の人を蹴落としたことになりますね。とすると、貴方自身もこの五百人のうちの一人なのですよ、それがそんなに悪いこと、とんでもないことだという貴方がどうして平然と教員としてそこにいるのですか、おかしいとは思いませんか」

こうした私と反対意見の職員とのやりとりが何回かあり、やがて採決となった。職員数八十、賛成五、反対七、大多数は意思表示なしという、まことに情けない採決で、この議案は否決された。

数日後、例の卒業委員会の生徒がやって来て

「職員会議で僕たちの案が否決されて残念です」

「そうだね。でも、こうなったらかまうことない勝手に歌っちゃいなさい」

「えー、いんですか」

「式の最後に司会の先生が閉式の言葉を言う、すると教頭先生が立ち上がる。そうしたら、すぐに歌い始めなさい。君たちの仰げば尊しの歌が歌い終わるまで、教頭先生は壇に行かないことになっているからね。では、それまでしっかり歌の練習をしておきなさい」

卒業式当日が来て、式の進行も順調に進み、閉式の言葉となった。一寸、間が空いたが、やがて、仰げば尊しのアカペラの合唱が式場内に響き渡った。後ろの席で目頭を押さえるハンカチが、白い花のように幾つも揺れ動いているのが見られた。昭和六十年三月一日の昼下がり、その年の桜の蕾が膨らみかけた頃の話である。

(以上)

途中、持参された「クルックス管」等を使った電子線の実験も行い、体力の衰えなど、まったく感じさせない3時間半にわたる講義でした。

途中、持参された「クルックス管」等を使った電子線の実験も行い、体力の衰えなど、まったく感じさせない3時間半にわたる講義でした。 第二部の会場では、いつものとおり先生を囲んでの懇親会となりました。

第二部の会場では、いつものとおり先生を囲んでの懇親会となりました。

今回残念ながら参加できなかった方も、また企画いたしますので是非ご参加いただき昔話や近況に花を咲かせましょう。次回お目にかかれる事を心より楽しみにしています。

今回残念ながら参加できなかった方も、また企画いたしますので是非ご参加いただき昔話や近況に花を咲かせましょう。次回お目にかかれる事を心より楽しみにしています。 料亭小松の建物や雰囲気に伝統を感じながら、宴会の前に女将のご好意で往時を偲び座敷内を皆で見学させていただき、東郷平八郎元帥や山本五十六元帥などの書も拝見させていただいた。これには皆感激。そして宴会が始まった。厳しくなる世相を反映し、最初は各人の近況が話題の中心となったが、早くもリタイヤを宣言し、第二の人生に踏み出しているメンバーもいた。また、体調や健康問題も切り離せない話題で、健診数値比べもしばしば。途中からはもちろんタイムスリップ。昔話に話が咲いた。クイズ形式で、下山先生の話題や、学校行事での出来事等々、記憶を競い合った。最後はお決まりの「坂東武者」と「勝利を目指し」で2009年七七七会は終了した。

料亭小松の建物や雰囲気に伝統を感じながら、宴会の前に女将のご好意で往時を偲び座敷内を皆で見学させていただき、東郷平八郎元帥や山本五十六元帥などの書も拝見させていただいた。これには皆感激。そして宴会が始まった。厳しくなる世相を反映し、最初は各人の近況が話題の中心となったが、早くもリタイヤを宣言し、第二の人生に踏み出しているメンバーもいた。また、体調や健康問題も切り離せない話題で、健診数値比べもしばしば。途中からはもちろんタイムスリップ。昔話に話が咲いた。クイズ形式で、下山先生の話題や、学校行事での出来事等々、記憶を競い合った。最後はお決まりの「坂東武者」と「勝利を目指し」で2009年七七七会は終了した。

当日の会場には卒業アルバムの集合写真を大きく引き伸ばしたB紙(?)大のコピーが壁に貼ってあって、30年前の想い出が次々と甦ってきました。

当日の会場には卒業アルバムの集合写真を大きく引き伸ばしたB紙(?)大のコピーが壁に貼ってあって、30年前の想い出が次々と甦ってきました。 記恩館での会食、歓談の後、校内を参加者全員で散策し、30年前と変わらない所、変わってしまった所など、記憶を確かめながら校内を一周しました。

記恩館での会食、歓談の後、校内を参加者全員で散策し、30年前と変わらない所、変わってしまった所など、記憶を確かめながら校内を一周しました。