| 今回は、現在スイス在住で、極地研究の第一線で活躍している大村さんにお願いしました。 | ||

| プロフィール |

| 1957年 | 横須賀市立坂本小学校を経て同坂本中学校卒業 |  |

||

| 1960年 | 県立横須賀高等学校卒業 | |||

| 1965年 | 東京大学理学部地学科卒業 | |||

| 1966年 | カナダ McGill大学大学院入学 | |||

| 1969年 | McGill大学大学院修了、理学修士 | |||

| 1970年 | スイス国立工科大学(E.T.H)助手 | |||

| 1980年 | スイス国立工科大学より理学博士授与 上級助手 | |||

| 1983年 | スイス国立工科大学(E.T.H)教授 | |||

| 1992年-2007年 | 国際放射モニターセンター(WRMC)所長兼任 | |||

| 1992年-2000年 | 国際北極学術会議(IASC)理事、スイス代表 | |||

| 1994年-1998年 | スイス学術会議大気気候専門委員会会長 | |||

| 1996年-1998年 | 東京大学大学院理学研究科教授兼任 | |||

| 1997年 | 国連京都議定書会議(COP3)スイス代表 | |||

| 2000年-2002年 | 日本学術振興会、外国人著名研究者招聘事業により合計七ヶ月北海道大学に招待 | |||

| 2005年-2008年 | 国際雪氷学会会長 | |||

| 2005年 | 英国ケンブリッジ大学ガートンカレッジ フェロー兼任 | |||

| 2007年 | スイス国立工科大学(E.T.H)定年退官、名誉教授 | |||

| 2007年-現在 | オーストリア、インスブルック大学客員教授 | |||

| 2008年 | 国立極地研究所招待教授 | |||

| 2011年 | 名古屋大学招待教授 | |||

| 2013年-現在 | 国立極地研究所顧問 | |||

| 著作 | 単行本著作 3、国際学術出版論文 約250、受賞等省略、 研究の主題は気候変化の原因に関する理論:極地高山等寒冷地気候成因論 1989年 Global Dimmingの発見 |

|||

| 横高在学中の思い出についてお聞かせください | ||

| ☆学校生活でただ一度の立たされた経験

良き友良き師に巡り会えたことです。良き友とはそれぞれの持ち場で責任を果たし、全力で人生を走ってきた人々であり今でも交流が続いています。横高の恩師が国際的に見て一流の教育者であったことも後に諸外国の高等学校教育に関係してから見えてきたことでした。在学中には分からなかったことです。とくに数学の園部先生、理科の小川、金田両先生、国語の石渡先生の授業は思い出深く紙面に限りなければ何時間でも話せます。 今回は、校長の中川鋭三郎先生に絞って思い出を申し上げます。中川先生は御病気の上田先生に代わって英語の授業をされた。大変気迫のこもった授業でした。私は小学校以来の学校生活中後にも先にも 唯一度だけ、 立たされた経験を持つ 。中川先生の英語の時間であった。原因は明瞭、朗読のしかたが悪かったのだから仕方が無い。この甚だ不名誉な経験は私をして奮起させ最も不得意だった英語を俄然上達させたが、中川先生に対する嫌悪感を起こさせなかった。それどころか、この方を一層尊敬するようになった。尊敬するからこそ、今度は立たされまいと努力するわけである。この方ほどポジティヴな態度を貫かれた人も稀である。まずは、われわれの母校である横高に、徹頭徹尾、誇りを持ち、われわれに自信をもたせようと働きかけた。指導の仕方は、私はやるぞ、君たちも付いてこいというやり方で、決して尻を叩くというようなネガティヴな方法ではなかった。また、他人に対して悪口になる批評や愚痴をされたことは一切ない。こうしたポジテイヴな心の傾きはわれわれ生徒に少なからぬ影響を与えた。此れから学窓を巣立ち多難な人生に一歩を踏み出す我々にとってこれに勝るはなむけはあるだろうか。 |

||

|

| 横高卒業記念3年3組(大村さんは最前列、先生の右隣) |

| 人生に決定的な方向付けをされた先生 | ||

| ☆中学校時代の理科の柴田先生 日本の学校教育の伝統的方法は教室に於ける説明的授業です。坂本中学校一年の時に柴田敏隆先生が理科の一時間目にやった自然の中に身を置いて自分自身で観察するという学習方法は私にとってはまったく新しいやり方でした。まずはおおいなる戸惑いで始まります。机に座っていればスムーズに勉強出来る。そういう自分が同じ教科書を手にして 一歩屋外へ出るとまったく思考停止状態に陥って、何を観察していいのかも分からない。春の強い日射しで本のページも自分の頭の中も真っ白になってしまった。子供心にもこのとき思ったのは、どうにかしてこういう状況から自らを救い出さねばならないという信念でした。状況把握として感じたことは、これは、自分の能力不足というより、おそらく、不慣れということからくる欠陥にちがいないということでした。この『不慣れ』を克服するには努力以外にないと思い毎日曜日に行われた先生の自然観察教室に参加して、青空の元でも思考できる自分を叩き上げようとしました。 これは、まったく得難い経験であり、後で分かったのですが自然科学の根本の基礎であったのです。柴田先生の自然観察教室はただ、漠然と観察だけするのではなく、その根底には自然保護という、当時は全く注目もされていなかった雄大な目的があったことも後になって分かったことでした。柴田先生の自然保護は全くの先覚者的活動であり、いまでこそチヤホヤされている英国のエヂンバラ公のそれなど足下にも及びません。こうした偉大な先生と先輩(柴田氏は、われわれ横高の中学36期の先輩でもあられる)に出会えたことはそれからの私の人生に決定的な方向づけをされました。 |

||

| 進学先に東大を選んだ理由 | ||

| どうせ試験を受けるになら、日本で一番難しいのに体当たりしたいというくらいのはなはだ動物的な衝動でした。選択理由はなんであれ、結果的にはこの選択は正解でした。駒場の教養学部で与えられた高度の数学と物理を基幹として、しかも幅の広い人文、社会学を修められたことは社会のリーダーとして必要な条件だと思います。後にカナダの最高学府といわれるMcGill Universityへ留学して気がついたのですが、例えば数学を例にとると、駒場の二年間で修めた数学は北米の一流大学の数学専攻課程よりも高度な内容でした。歴史のゼミでは秀村欣二教授に中世ヨーロッパ教会史のドイツ語原書をあてがわれ夜十時過ぎまでしぼられた。この原書の内容が本当に分かってきたのはなんと卒業後八年、ヨーロッパに住みついてから四年というものでした。こうした経験があったからこそ哲学的訓練のゆきとどいたヨーロッパの学生と科学者を指導してくることができたのです。 |

||

| 東大卒業後すぐ海外留学した理由 | ||

| ☆南極越冬隊員志望を断られる

初めはそのつもりではなかったのです。学部も四年生の秋になり、卒業論文もいよいよ形を整えてくると、矢も楯もたまらず日本の外が見たくなった。といっても当時(昭和四十年)の日本の経済事情と私の資金力では留学はおろか、海外旅行すら不可能であった。そこで、理学部での恩師であり、また日本の南極観測事業の草分けであられた吉川虎雄教授と永田武教授に南極観測隊に越冬隊員として連れて行ってくれと頼んだ。そうすれば、海外を見ることが出来る。しかし二週間後に言い渡された回答はノーでした。学部卒直後では経験不足であるという。この時ほどがっかりしたことはありませんでした。人生の望みがここでぷっつり切られて、後には何も残っていないような気持ちでした。今になって分かるのですが、ノーと言ってくれる恩師はありがたいのです。だいたい自分の学生が何かやりたいと言うときに、それがだめだと分かっていてもノーというのはとてもつらい。下手をすると学生の意志を将来にわたって挫くことになるかも知れない。などといって、気の弱い先生はノーという勇気がないのです。 この両教授の真の偉さはノーといったあとで、そのままにはしておかなかったことです。私が挫折感からまだ立ち上がるか上がらないかといううちに代償を示された。南極へ行く代わりに北極へ行かないかというのです。 カナダのモントリオールにあるMcGill 大学には、北極研究所があり、大学院の学生でもそこで論文を準備する研究が出来るというのである。しかも、生活費月二百ドルと一年の授業料千ドルという奨学金支給ということだ。 これは当時の一ドル三百六十円というレートと大卒初任給二万円弱という事情から見ると破格の待遇であった。此れは、両先生が努力されてMcGill 大学から引き出したに違いないのです。 しかし条件は決して安易ではない。きめられた講義をきちっと受講し学期末には筆記試験と口頭試問に通らないと奨学金を失う。まずは修士論文だが、当然英語で書かねばならない。いまになって思うに吉川、永田両先生の真意は学部卒というままで業務に付くよりは、大学院へ行って勉強してこいということであったにちがいないのです。 |

||

| McGill大学の四年間はどういう時代であったか | ||

大学院での気象学と気候学の講義はかなりしんどいものでした。宿題も出される。はじめは小学生扱いするかと腹を立てたのですが、出題された問題を読んだときある種の小さな衝撃を受けました。この問題を解くには、ものすごい勉強をしないといけないということです。そこで、心を一新して、講義と宿題という一対の学習をまじめにこなしました。この成果は大きく、独学したら7年か8年はかかろう内容を一学期間で修めている。私は運がよく最初の一年目を終えた時に北極へ行く機会が与えられました。モントリオールから僅か一日でラブラドール半島を南北に渡りバフィン島を縦断して北極における交通の要所である北緯75度のレゾルートへ到着しました。行けなかった昭和基地より既にはるか高緯度でした。ここから小型の単発機に乗り換えて半日飛び北緯80度のアクセル ハイベルグ島にある大学の北極研究所に着くまでの景色の美しさはいまだに眼底を離れません。 自分で納得のいく修士論文を終えて課程修了まで二年半かかりました。それから、博士課程の前期一年半をモントリオールで過ごしました。此れは年齢では二十代の前半から中盤にあたり、プロとしての能力が急上昇するだけでなく、人間として最もエネルギーのある時だったと思います。 |

| カナダからスイスへ移った理由は | ||

| 直接の理由は指導教官のフリッツ ミュラー教授が母国のスイスへ戻ることになったことでした。しかし、私個人としてもかねてから、いつかは科学の発祥の地であるヨーロッパで勉強したい、どうして科学がこの地で発展したのかを知りたい、と思っていました。その答えがヨーロッパ人の生活態度、思考方法と密接な関係があるような気がして、それを自分の目で見たかったのでした。したがって、ミュラー教授から一緒にチューリッヒの国立工科大学に来ないかと声をかけられた時には一も二もなく承諾しました。

こうしたまったく個人的な理由で1970年(昭和45年)にカナダを後にしてスイスへ移ったのですが、大局的に見てこれは良かったと思っています。それは、多くの研究分野の重心が1970年代を境にして北米からヨーロッパへ移ったからです。 |

| スイス国立工科大学での四十年間 | ||

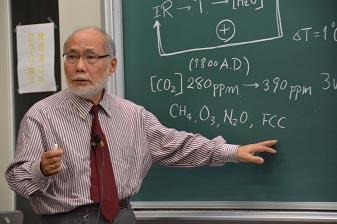

こうした大きな研究対象は個人では扱えませんので、国際共同研究体制(例えばWorld Climate Research Program世界気候研究計画のBaseline Surface Radiation Network基準放射測定機構と World Radiation Monitoring Centre 世界放射モニターセンター)を作り上げて運営することにも携わってきました。基準放射測定機構は地球上で念入りに選定された50箇所に於いて、最も精度の高い放射観測装置で太陽放射と地球大気赤外線を連続測定し、重要な変化を探知するとともに、気候モデルを改良する放射測定値を求めるもので、今年で22年目になりました。 ここからの重要な成果は人為的温室効果に依って、大気からの赤外線が10年ごとに単位面積あたり(1平方メートル)2.5W増加していることがわかりました。これは人為的温室効果の最初の観測に基づく検証です。もっとも大きな成果は現在進行中の気候変化が温室効果ガスによる温暖化だけでなく、同時にやはり人間活動がつくり出すエアロゾールによる寒冷化との組み合わせで,温暖化になったり寒冷化したりすることの事実 の発見とその理論の確立だと思います。これは、温室効果のため少なくともこれから数百年は続くと思われる温暖化が単調増加ではなく、エアロゾールによって一旬年単位ぐらいの寒暖の波をうちながら世紀単位では温暖化して行くという意味です。その理由はエアロゾールの大気中での平均滞空時間が二週間と短いのに比べて、温室効果ガスの多くは百年から二百年と長く、そのため大気内に蓄積して、より強い温暖化をひきおこすと考えられるからです。 したがって、例えばこの十年ほど顕著な気温上昇は起こっていませんが、これは温室効果がなくなったり、あるいは間違っていたのではなく、インドや中国が膨大なエアロゾールを大気中へ放出しているため増加されたDimming効果が丁度温室効果と釣り合って昇温が抑えられているのであり、こうした「汚い工業」が将来浄化されれば、また昇温が続くことは必至です。これは普通グローバル ディミング(Global dimming)と言われている現象です。 |

|||||

| 「なぜ、ヨーロッパでのみ科学が起きて発達したのか」 と言う疑問の回答は、得られたのですか? |

||

| これは文化史上の大問題で、完全な回答は容易に得られないでしょう。しかし少なくとも二大要因は見つけています。

ヨーロッパ人は実に優れた観察者です。慎重にそして正確な観察が出来る人が多い。文化的にも、こうした仕事を尊敬し、またサポートする土壌があります。優れた観察から重要な理論が出てくる。この物象を忠実に観察するということは、実は中学校で柴田先生が自然観察を通して我々に教えられたことなのです。 そして、更に横高の生物部で顧問の金田平先生、先輩としての柴田先生のコンビが芦名での夏合宿で毎年実演されていたことだったのです。何十年もたって、そしてヨーロッパまで行って、そして今私は、学生服を着た十代の自分と同じ所に立っている。 立原道造の「風に寄せて」にうたわれる「うたつたらいい 風よ 小川よ ひねもす 僕のそばで なぜまたここへかへつて来た と」の一節は驚くほどの現実感を持って私に迫ってくるのです。重要な経験や知識は空間と時間をこえた普遍性があるのかもしれません。 もう一つは、情報の交換の力です。ヨーロッパは宗教と言語が比較的均一な一つの大きな文化圏であり、情報の交換は伝統的にスムーズです。偉大な発見や発明は何百万、何千万人に一人という優れた人に依って行われますから,情報交換の範囲が大きいほどその成果を共有する人口は多く、新発見や発明をまた別の人が更に発展・改良させる確率も大きくなります。 しかし、情報の交換共有ほど民族と社会によって異なるものもないようです。ヨーロッパの積極的な情報の交換共有の方向は根本的には"神の御技"を知りたいという願望に由来するらしくそれを私有に留めるのを避ける文化です。これは、情報を積極的に商業的に利用する、これこそ賢者の生き方とするアラブ並びに中国の文化と明瞭な一線を期する所です。日本の文化史上にも、秘伝、学閥さらには家元制度など、情報の動きを極度に制限する面があり、これをいち早く改良する必要があると思います。 |

||

| 在校生へのメッセージ |

高い理想を掲げて、おおいにみなさんの個性を発揮した人生を切り開いて下さい。 公私にわたって、判断をするときには出来るだけ自分で情報を確保しそれに基づいて自分の頭脳で思考をして決められることをお薦めします。 また若い時に生涯続く良き友をつくっておくことは大事です。 |

||||

| 同期の友人 向坂勝之氏が語る大村氏 | ||

大村纂君とは高校1年以来、優に半世紀を超える付き合いだ。高校・大学だけでなく、その間に1年余分に勉強した時も同じ「学校」に通っていたから、頻繁に会っていたのは8年間。その後カナダ時代こそ会う機会はなかったが、スイス連邦工科大学の教授になってからはときどき帰国していたので、他の横高同期生ともども旧交が戻り今日に及んでいる。私だけでなく、勤務や旅行で欧州に滞在した同期生には彼の住むチューリッヒで、チャーミングなアンドレー夫人にまで世話になった者が少なくない。

大学時代、彼は駒場寮の「聖書研究会」の部屋に居た。当時までの東大の良き伝統の一つに「無教会キリスト教」があり、南原繁、矢内原忠雄の二代の学長や大塚久雄など優れた学者がこの伝統を受け継いでいた。 大学卒業以来外国暮らしの彼は、昔の日本をそのまゝ封じ込めた「タイムカプセル」のような存在である。彼の日本は昭和も40年頃でストップしたまゝ。久しぶりに帰った彼を同期生たちで歓迎した時、突然「向坂君、ご不浄は何処ですか?」と尋ねられた。一同一瞬の沈黙の後、ようやく「『ご不浄』ね、そういう日本語もあったなア」と懐かしい思いに浸ったのは、もう30年も昔の話である。 彼は真面目な努力家だが、決して世間知らずの「象牙の塔」の人ではない。外国籍の東洋人を京都会議の代表に任命するスイスといえども、最高学府の教授職を永年にわたって守り通すには人知れぬ苦労があったに違いない。国際雪氷学会の会長をはじめ、国際的な研究体制を組織して大規模な観察を推進してきたところは、大先輩の小柴先生を思わせる。 その根幹には横高の故中川校長以下の薫陶があったのではないかと、同じ教育を受けた我々は心強く思うのである。 |

||||

| 取 材 後 記 | ||

編集者の要望に、真摯に対応していただいたことを深く感謝します。 また、「友人が語る大村氏」について、執筆を快く引き受けてくれた向坂氏にも深く感謝します。ありがとうございました。 |

|||

| ホームページ委員 高12期 山本誓一 記 | |||